長野県内の小学校では、魚類調査体験や魚の学習会も行って、地域と小学校が一体となって絶滅危惧種メダカの環境保全活動に取り組んでいます。

メダカから学ぶSDGsです。

メダカは、農薬や田んぼの水路がコンクリートで埋められて住む場所が少なくなった影響で、国の絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

野生のメダカは、環境省が1999年に絶滅危惧種Ⅱ類に指定しました。

Ⅱ類は、Ⅰ類までの恐れはありませんが、絶滅の危険が高まっていて、将来的にはⅠ類になる恐れがあります。

メダカはⅡ類だからといって大丈夫と安心できません。

私もメダカを育てています。

メダカ

(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

![]()

◆分類:メダカ科

◆環境省レッドリストランク:絶滅危惧II類

![]()

![]()

◆基本情報:

3.5cm程度の小型淡水魚で、「めだかの学校」で知られるように、日本人にとって最も身近といえる野生生物の一つです。

しかし、近年は水環境の悪化や農村環境の開発、外来魚類の補食などの影響を強く受けて、全国的に激減してしまいました。

◆概要:

環境省レッドデータブックで

「絶滅危惧II類」とされて以降、一般的にも保全が必要な種という認識が高まりました。しかし、逆にこれがきっかけとなり、誤った形での保全活動も全国各地で多くおこなわれてしまいました。

誤った形の保全活動の多くは、地域のメダカを復活させるために再放流という形をとっていますが、再放流したメダカが他の地域で採集された個体や商業的に繁殖した個体が使用されています。

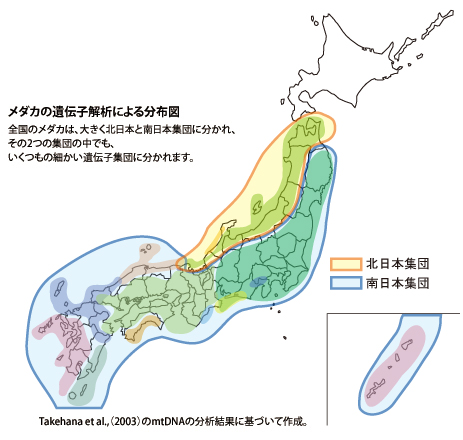

実は、メダカは日本全国に分布していますが、日本各地で別々の地域集団に分かれていることが遺伝子解析などの研究によって明らかにされています。つまり、生息している地域の異なるメダカを放流すると、本来その土地に生息していたメダカと交雑(遺伝子撹乱)して、何万年もかけて形成された地域ごとの遺伝的多様性が失われてしまいます。これに加えて、飼育用の品種であるヒメダカも放流されている例も見受けられます。

実際に、日本各地のメダカの遺伝子を調べた研究結果では、関東地方に本来生息しているはずのない関西地域の遺伝子を持つメダカが発見されるなど、多くの生息地で交雑の現状が明らかになっています。今後は、このような遺伝子撹乱がないよう、十分な科学データを元に、正しい知識に基づいたメダカ保全の取り組みが必要です。

![]()

![]()

ようこそ名古屋長野県人会へ

長野県で生まれた人

長野県で育った人

信州が好きな人が集っています

ようこそ名古屋長野県人会へ

長野県で生まれた人

長野県で育った人

信州が好きな人が集っています

コメントをお書きください